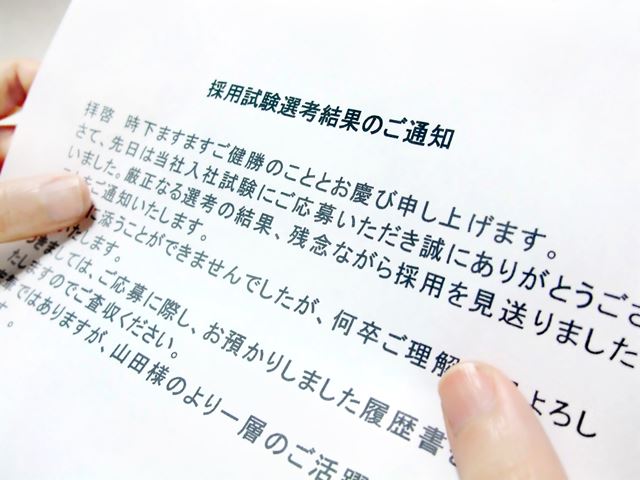

短期離職をしようとしている時、または短期離職を経験した後、「書類選考がなかなか通らない……」と悩んでいる方も多いと思います。

特に20代・30代での転職活動では、短期離職歴が企業側に不安材料と捉えられやすく、次のキャリアへ進むハードルになってしまうことも少なくありません。

しかし、短期離職=失敗というわけではありません。伝え方や応募書類の工夫次第で、書類通過率を大きく改善できる可能性は十分にあります。

この記事では、短期離職後でも内定獲得を目指すために押さえておきたいポイントを解説します。

なぜ短期離職が不利に働くのか、どうすればポジティブにアピールできるのかを理解し、次のチャンスをしっかり掴みましょう!

※短期離職後、自力での転職活動がどうしてもうまくいかない…といった場合には、転職支援サービスの利用も効果的です。

ポイントは複数の転職支援サービスを利用することです。

扱っている求人も異なることがありますし、各サービスの担当者によって求人紹介やサポートのスピード・手厚さが違うため、複数を利用して自分に合うサービスに絞り込んでいくことも重要だと思っています。

例えば、20代向けの転職支援サービスとしては以下などの利用がおすすめです。

短期離職後、書類選考が通らなくなる理由

短期離職歴があると、なぜ書類選考で不利になりやすいのでしょうか。

採用担当者が抱く不安や懸念には、一定のパターンがあります。

まずは、短期離職がどのように見られるのかを理解し、選考突破に向けた適切な対策を立てるための土台を築いていきましょう。

採用担当者が短期離職をリスクと捉える背景

短期離職歴があると、採用担当者は求職者に対してリスクを意識します。

企業にとって、新たな人材の採用には多大なコストと労力がかかります。もし採用した人が短期間で退職してしまうと、教育にかけた時間やコストが無駄になり、業務の安定性にも悪影響を及ぼしかねません。

そのため、過去に短期離職をしている人に対しては、「同じことを繰り返す可能性があるのではないか」という目で慎重に見る傾向があるのです。

「またすぐ辞めるのではないか」という懸念

採用担当者は、短期離職歴を持つ応募者に対して、「またすぐ辞めてしまうのではないか」と不安を感じます。

これは、個々の能力やスキル以前に、組織への適応力や継続性を重視する企業文化が背景にあります。特に若手人材を採用する場合には、長く働いてもらうことを前提に考えます。

そこには求職者への教育コスト、人件費なども含まれます。そのため、短期間で退職されるのは最も避けたいことといえます。

ですから、短期で離職した理由が説明不足だったり、納得感のあるストーリーがなかったりすると、採用に対して慎重になるのは自然な流れといえるでしょう。

忍耐力や責任感に対する不安

さらに、短期離職歴が目立つと、忍耐力や責任感の面でも疑問を持たれやすくなります。

ビジネスの現場では、困難な状況でも一定期間は努力し、課題を乗り越える姿勢が求められます。短期間で仕事を辞めた経歴が続いている場合、業務上のストレスや人間関係のトラブルなどに対して耐えきれずに離職したのではないかと見られてしまうリスクもあります。

このような懸念を持たれないよう、応募書類や面接での伝え方を工夫することが重要です。

短期離職が書類選考に与える影響とは?

短期離職歴は、書類選考で大きな影響を及ぼす要素のひとつです。

どのようなポイントがマイナスに働きやすいのか、職務経歴書上で目立ちやすい注意点や、採用担当者が気にするポイントを整理して解説していきます。

過去の短期離職歴が、採用可否に与える実際の影響

短期離職歴があると、書類選考時点で採用担当者の目に留まりやすくなります。

特に職務経歴書に記載された勤務期間が数か月~1年未満と短い場合、内容に関係なく「なぜこんなに早く辞めたのだろう」と疑問を持たれるリスクが高まります。

退職理由が不明確だったり、同じような短期離職を繰り返している場合は、「定着しない人物」と判断されることもあり、書類段階で不採用とされる確率が上がってしまいます。

職務経歴書で悪目立ちするケース

短期離職歴が目立つ場合、職務経歴書の印象が悪くなりやすいです。

特に複数回の短期離職が続いている場合は、担当者に、「仕事を続けられない何かしらの問題があるのかも」「職場適応力に問題があるのでは」といったネガティブな印象を与えかねません。

また、職歴ごとの仕事内容や成果が薄く、職歴内容に一貫性がない場合も悪目立ちの原因になります。

単に「会社名と勤務期間だけを羅列している」職務経歴書では、採用側に強みや成長意欲が伝わりにくいため、さらに選考通過が難しくなります。

職歴の多さ・短さがマイナスに働くポイント

短期離職が重なると、履歴書・職務経歴書に記載する企業数が多くなり、結果として「転職回数が多い人」という印象を持たれてしまいます。

たとえ短期離職にやむを得ない理由があった場合でも、企業側はリスク(採用した人が短期で辞めること)をできるだけ回避したいと考えるため、候補者リストから除外されやすくなります。

特に、採用コストを抑えたい中小企業や、長期定着を重視する企業では、この傾向がより強く表れます。

書類選考に通らないと面接に辿りつけない!

短期離職歴がある場合こそ、書類選考を突破するための工夫が不可欠です。

書類段階で勝負が決まる理由や、「面接で挽回できるはず」と油断してしまうリスクについて、しっかりと理解しておきましょう。

書類段階での印象が勝負を左右する理由

書類選考は、企業側が応募者を初めて知る重要な機会です。この段階で十分な興味や期待を持ってもらえなければ、次のステップである面接に進むことはできません。

採用担当者は限られた時間で多数の応募書類に目を通しているため、第一印象の良し悪しが非常に大きな影響を与えます。

短期離職歴がある場合でも、志望動機や自己PRで前向きな姿勢や成長意欲を伝えることができれば、選考通過のチャンスは十分にあります。

面接に進める確率は意外に低い

一般的に、求人1件あたりに集まる応募数は数十件以上にのぼり、書類選考通過率は20〜30%程度といわれています。

特に人気企業や大手企業では、通過率10%以下となることも珍しくありません。

このような現状を踏まえると、「とりあえず書類を送れば何とかなる」という考え方では、なかなか面接に辿りつけないのが現実です。書類の質を高め、一通一通に工夫を凝らすことが必須です。

「面接で挽回できる」という考え方のリスク

短期離職歴を抱えている場合、「書類では不利でも、面接でうまく話せば何とかなる」と考える人もいます。

しかし、そもそも書類選考を突破できなければ面接のチャンス自体が得られません。

書類段階で採用担当者の不安を払拭できなければ、面接に進むことすらできないため、「後で挽回すればいい」という考えは非常にリスキーです。

書類作成の段階から、しっかりと戦略を立てることが求められます。

短期離職の後、書類選考に通るためのポイント

短期離職歴があっても、書類選考の通過率を高めることは十分に可能です。

基本的な書類の作り方から、短期離職の説明方法、志望動機の工夫まで、押さえておきたい具体的な対策をわかりやすくまとめていきます。

応募書類の基本を見直す

まず最初に取り組むべきは、応募書類の基本を徹底的に見直すことです。

履歴書や職務経歴書に誤字脱字がないか、読みやすいレイアウトになっているかを丁寧に確認しましょう。基本的な部分でミスがあると、それだけで「仕事への意識が低い」という印象を持たれかねません。

また、職歴や自己PRが簡潔かつ論理的にまとまっているかも重要なポイントです。読み手がストレスなく内容を理解できるよう意識しましょう。

短期離職を過度に隠さない。説明可能な形でまとめる

短期離職歴を無理に隠そうとすると、かえって不自然な印象を与えてしまいます。勤務期間や退職理由をごまかすのではなく、正直に、かつ前向きに説明できる形でまとめることが大切です。

たとえば、「業務内容が当初の説明と異なったため」など、納得できる理由がある場合は、簡潔に記載することをおすすめします。

ただし、ネガティブな内容をそのまま書くのではなく、ポジティブな学びや次への意欲に結びつける工夫が必要です。

志望動機と自己PRの一貫性を意識する

短期離職歴があっても、志望動機と自己PRに一貫性があれば、採用担当者に好印象を与えることができます。

「なぜこの会社を志望するのか」「これまでの経験をどう活かすのか」を明確に伝えることが重要です。

短期離職を経験したからこそ得た気づきや、今後に活かしたいスキル・価値観を志望動機に盛り込み、自己PRでも成長意欲や適応力をアピールする流れを意識しましょう。

応募先企業の「理解がありそうな企業」を選ぶ戦略

すべての企業が短期離職者に対して厳しい目を向けるわけではありません。

第二新卒や未経験者の採用に積極的な企業、成長ポテンシャルを重視する企業など、短期離職歴に理解のある企業を選んで応募することも、書類通過率を高める有効な戦略です。

求人情報の記載内容や企業の採用方針をしっかり読み込み、自分に合った環境を見極めながら応募先を絞り込んでいきましょう。

短期離職歴をポジティブに伝えるテクニック

短期離職の事実は消せませんが、伝え方次第でイメージは大きく変えられます。

成長意欲をアピールするコツや、ネガティブな離職理由を前向きに表現するテクニックを押さえ、採用担当者に好印象を与える方法を学んでいきましょう。

成長意欲や自己分析結果に結びつけて伝える

短期離職歴を説明する際には、単に事実を述べるだけでなく、「その経験から何を学び、どのように成長したか」をセットで伝えることが重要です。

たとえば、「環境のミスマッチを経験したことで、自分の適性や志向を見つめ直すきっかけになった」といった形で、自己分析の深まりやキャリアに対する意識の向上をアピールしましょう。

これにより、短期離職が「自己成長のプロセス」として前向きに受け取られやすくなります。

ネガティブな理由を肯定的に言い換える

離職理由が人間関係や労働環境などネガティブなものであった場合でも、そのままストレートに伝えるのは避けましょう。

たとえば、「上司と折り合いが悪かった」という理由は、「チームワークやコミュニケーションの重要性を再認識し、自身のコミュニケーション力を磨くきっかけになった」など、肯定的な表現に言い換えることが大切です。

ネガティブな事実を単なる愚痴に終わらせず、前向きな学びに変換する姿勢を見せることで、印象を大きく改善できます。

転職理由のポジティブな例・悪い例

【良い例】

「入社後に業務内容と目指すキャリアにズレを感じたため、自分の適性を見極めるために転職を決意しました。現在は、前職で得た経験を活かし、より専門性を高められる環境を志望しています。」

【悪い例】

「会社の人間関係が悪かったので辞めました。」

→ 愚痴っぽく聞こえ、成長意欲が感じられないため、印象が悪化する

このように、離職理由の伝え方ひとつで採用担当者の受け止め方は大きく変わります。

事実を隠す必要はありませんが、「前向きな成長」と「次のキャリアに向けた意欲」をしっかり伝える工夫を心がけましょう。

書類選考突破に有利な「自己PR」の作り方

自己PRは、短期離職歴をカバーし、魅力的な人物像を伝える大きなチャンスです。

企業側が求める要素を意識しながら、自分の強みをどう伝えればよいか、自己PR作成のコツと具体例を交えながら紹介していきます。

自己PRでは「スキル」「価値観の一致」を重視

自己PRを作成する際には、自分のスキルや強みだけをアピールするのではなく、「企業の求める人物像」とどのように一致しているかを意識することが重要です。

たとえば、チームワークを重視する企業であれば、過去にチームで成果を出した経験や、協調性を発揮したエピソードを具体的に示すと効果的です。

企業が求めているのは「スキル」だけでなく、「組織になじみ、長期的に活躍してくれる人材」であることを意識して自己PRを組み立てましょう。

企業側のニーズと自分の強みをつなげる方法

企業側のニーズを読み解き、自分の強みと結びつけて伝えることが、書類選考突破のカギとなります。

具体的には、求人票の「求める人物像」や「歓迎スキル」をよく読み取り、自分の経験の中からマッチするエピソードをピックアップしてアピールします。

例えば、営業職で「課題解決力」を求められている場合には、過去に困難な案件を乗り越えた経験を自己PRに盛り込むと説得力が増します。

短期離職を乗り越えた経験を前向きに語る例文

【例文】

「前職では、短期間ながら〇〇業務に携わり、自分の適性と目指すキャリアについて深く考えるきっかけとなりました。この経験から、私は自ら課題を見つけ、環境に応じて柔軟に対応する力を培いました。今後はこの力を活かし、貴社で長期的に成長・貢献していきたいと考えています。」

このように、短期離職を通じて得た成長や気づきを前向きに語ることで、マイナスイメージを払拭することができます。

絶対に避けたいNG自己PR例

- 抽象的で内容が伝わらない(例:「頑張ります」「成長したいです」だけ)

- 短期離職について触れず、理由説明を避ける

- 他責的な言い回し(例:「会社が悪かった」「上司と合わなかった」)

自己PRは、単なる自己満足の場ではありません。

企業に「この人と一緒に働きたい」と思わせる材料を、具体的に、かつポジティブに伝えることが大切です。

短期離職後、転職に不安があるなら転職エージェントの活用がおすすめ

短期離職後の転職活動に不安を感じるのは自然なことです。

一人で悩まず、プロの支援を受けることで、書類通過率や内定獲得率をぐっと高めることができます。転職エージェントを賢く活用するメリットを押さえておきましょう。

短期離職に理解のあるエージェントの重要性

短期離職を経験した後の転職活動では、自己流での書類作成、面接対策に限界を感じることもあると思います。

そんな時に頼りになるのが、短期離職歴にも理解のある転職エージェントです。

例えば、20代向けの転職支援サービスとしては以下などの利用がおすすめです。

短期離職に対して偏見を持たないエージェントであれば、応募先企業の選定や、職歴の伝え方についても的確なアドバイスを受けることができます。

また、短期離職歴をポジティブに伝えるための面接対策もサポートしてもらえるため、自信を持って選考に臨むことができるようになります。

書類添削・面接対策サポートのメリット

転職エージェントを活用する最大のメリットの一つは、プロによる書類添削と面接対策が受けられる点です。

特に短期離職歴がある場合、職務経歴書や自己PR文に不安を感じる人も多いでしょう。エージェントは採用担当者の視点を理解しているため、どのようにアピールすれば良いかを具体的にアドバイスしてくれます。

さらに、模擬面接を通じて「短期離職の理由を聞かれた時の答え方」も練習できるため、本番で動じることなく対応できるようになります。

非公開求人の紹介を受けられるチャンスもある

転職エージェントを利用すると、一般には公開されていない「非公開求人」に応募できるチャンスも広がります。

これらの求人は、企業が積極的に若手人材を採用したいと考えているケースが多く、短期離職歴があってもポテンシャルを重視して採用してくれる企業に出会える可能性があります。

自力ではなかなかたどり着けない優良求人に出会える点も、エージェント活用の大きなメリットといえるでしょう。

短期離職者におすすめの転職エージェント

短期離職歴に理解があり、若手層に特化した支援を行っている転職エージェントを選ぶことが成功のカギとなります。

ここでは、それぞれのエージェントの特徴やサポート内容、どんな人に向いているかを詳しく比較して紹介します。

第二新卒向け・既卒向けのおすすめエージェント

短期離職歴がある20代・30代には、「第二新卒」「既卒」向けの転職エージェントを利用するのがおすすめです。

これらのエージェントは、職歴が浅い人や一度社会人経験を経た若手層を対象にサポートしており、短期離職歴にも理解が深い担当者が多いのが特徴です。

企業側も若手のポテンシャルを重視して採用しているため、キャリアの再スタートを切りやすい環境が整っています。

フリーター・ニート経験者に強いエージェント

フリーターやニート期間がある人でも利用できるエージェントもあります。

社会人経験が浅い人向けに特化しているため、「短期離職」「職歴なし」「空白期間あり」といったハンデを抱えていても、選考対策や求人紹介を受けることが可能です。

自己分析やキャリアプラン設計のサポートも充実しており、自信を持って応募できる状態に整えてくれるのが大きなメリットです。

転職支援実績やサポート体制を比較して紹介

ここでは、短期離職者に特におすすめできる転職エージェントを紹介します。

- 【特徴・強み】

完全20代特化型。短期離職、フリーター、ニートなど経歴に自信がない人向けに特化した丁寧なサポートが魅力。 - 【得意な業界・職種】

IT業界、メーカー、営業職、販売職、事務職など幅広い未経験OK求人に強み。 - 【転職支援実績】

これまでに累計2万人以上の若手支援実績あり。キャリアカウンセリングから内定獲得まで一貫したサポート体制。

DYM就職

- 【特徴・強み】

書類選考なしで直接面接に進める求人を多数保有。短期離職者・正社員未経験者の就職支援に強い。 - 【得意な業界・職種】

IT業界、メーカー、営業、事務、サービス業界など、比較的幅広い業種・職種に対応。 - 【転職支援実績】

支援実績30,000人以上。特に「社会人経験が浅い人の就職成功率の高さ」が評価されている。

- 【特徴・強み】

フリーター・既卒・第二新卒の若手支援に特化。内定率80%以上の実績を持つ手厚いサポート体制。 - 【得意な業界・職種】

営業職、事務職、販売・サービス職など未経験可求人が豊富。特に「正社員デビュー」向け求人が多い。 - 【転職支援実績】

累計12万人以上を支援。初めての就職・転職に不安がある人からの満足度も高い。

まとめ|短期離職歴があっても諦めず、チャンスを掴もう

短期離職歴があると、書類選考の通過率が下がり、就職・転職活動に不安を感じるのは自然なことです。

しかし、短期離職があるからといって、キャリアの可能性が閉ざされるわけではありません。

採用担当者がどのような不安を感じるのかを理解し、適切な対策を取ることで、短期離職歴をマイナスからプラスへと変えることができます。

応募書類では、基本的なミスを防ぎつつ、短期離職をポジティブな成長経験として伝える工夫が重要です。

さらに、志望動機と自己PRに一貫性を持たせ、企業側に「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるよう意識してアピールしましょう。

自分だけでの対策に不安がある場合は、短期離職に理解のある転職エージェントを活用するのも有効な選択肢です。

短期離職歴を抱えているからこそ、自己分析を深め、適職を見極めるチャンスにもなります。

諦めず、一歩ずつ着実に行動を積み重ねていけば、あなたに合った企業・職場と出会い、再びキャリアをスタートすることは十分に可能です。